使わなくなった釣竿や壊れてしまった釣竿の処分に、どのように対応すれば良いか迷うことがあるかもしれません。釣竿の処分方法は一つではなく、費用を抑えたい、手間をかけたくない、あるいは少しでもお金に換えたいなど、個々の希望によって最適な選択肢は異なります。

それぞれの処分方法に特徴がありますので、費用や手間、注意すべき点などを理解しておくことが大切です。正しい知識がないまま処分を進めると、思わぬ費用が発生したり、トラブルにつながったりする可能性も考えられます。

本記事では、釣竿の具体的な処分方法とそれぞれの費用相場、メリット・デメリット、さらに処分する際の注意点や業者選びのコツについて詳しく解説します。

早稲田大学国際教養学部卒。その後、不用品回収や遺品整理に特化したメディア「不用品回収の窓口」の立ち上げに参画。400社を超える不用品回収業者の業務改善や集客改善に注力。同時に、環境省が主催する「使用済製品等のリユース促進事業研究会」へ定期的に参加し、不用品回収やゴミ問題解決に取り組んでいる。不用品や遺品整理に関する多様な記事の執筆・監修も担当。

このページの内容

釣竿の処分にかかる費用相場

釣竿を処分する際にかかる費用は、選択する方法によって大きく異なります。主な処分方法とその費用相場を以下の表にまとめました。

| 処分方法 | 費用相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 粗大ゴミとして回収してもらう | 自治体により無料~1,000円程度 | 複数本まとめての料金設定がある場合も |

| 店舗で回収・下取りしてもらう | 無料~ | 買取可能な場合もある |

| リサイクルショップで売却する | 売却益が得られる可能性あり | 状態や種類による |

| フリマアプリやオークションで売却する | 売却益が得られる可能性あり | 販売手数料・送料が発生 |

| 不用品回収業者に依頼する | 数千円~ | 他の不用品とまとめて依頼できる場合も |

| 欲している人に譲る | 無料~(送料がかかる場合あり) | 手間がかからない場合も |

上記はあくまで目安であり、お住まいの地域や釣竿の状態、依頼する業者などによって費用は変動します。それぞれの方法によって、手間や処分までにかかる時間も異なります。

同じ方法でも金額に幅があるのはなぜですか。

はい、例えば粗大ゴミの費用は自治体ごとに大きく異なりますし、不用品回収業者もプランや回収物の量、作業内容で料金が変わるためです。事前にしっかり確認することが大切です。

釣竿の処分方法

釣竿を処分するには、いくつかの方法が考えられます。それぞれの方法にメリットや注意点があるため、ご自身の状況に合わせて最適な手段を選びましょう。

粗大ゴミとして回収してもらう

多くの自治体では、一定の長さを超える釣竿は粗大ゴミとして扱われます。 一般的に、電話やインターネットで自治体に収集を申し込み、コンビニなどで手数料分の粗大ゴミ処理券を購入して釣竿に貼り付け、指定された収集日に出すという流れになります。 自治体によっては、自分で処理施設へ持ち込むことで費用を抑えられる場合もあります。

粗大ゴミとして処分する主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

【メリット】

- 自治体が行うため、比較的安心して処分を任せられる

- 他の処分方法に比べて費用が安く済むことが多い

- 自宅近くの収集場所まで運べば回収してもらえる

【デメリット】

- 申し込みや処理券の購入など、手続きに手間がかかる

- すぐに処分できない場合がある

- 自分で指定の場所まで運び出す必要がある

釣竿が複数本ある場合、粗大ゴミの料金は本数分かかりますか。

自治体によって異なりますが、数本までならまとめて1点として扱ってくれる場合もあります。申し込み時に本数と長さを伝えて確認するのが確実です。

店舗で回収・下取りしてもらう

釣具を専門に扱っている店舗のなかには、不要になった釣竿の回収や下取りサービスを提供しているところがあります。特に新しい釣竿の購入を検討している場合、下取りに出すことで購入費用を抑えられる可能性があります。 店舗によっては、状態が良いものや人気メーカーの製品であれば、予想以上の価格で買い取ってもらえることもあるでしょう。

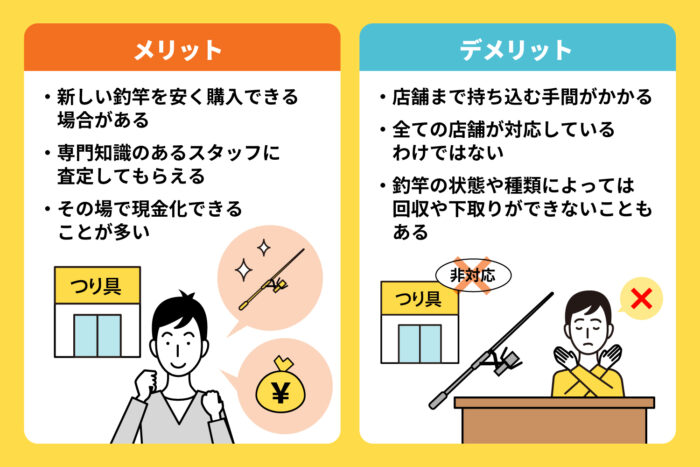

店舗で回収・下取りしてもらう主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

【メリット】

- 新しい釣竿を安く購入できる場合がある

- 専門知識のあるスタッフに査定してもらえる

- その場で現金化できることが多い

【デメリット】

- 店舗まで持ち込む手間がかかる

- 全ての店舗が対応しているわけではない

- 釣竿の状態や種類によっては、回収や下取りができないこともある

古い釣竿でも、店舗で下取りしてもらえる可能性はありますか。

はい、人気メーカーの製品や状態が良ければ、古いモデルでも下取り価格が付くことがあります。諦めずに一度査定に出してみる価値はあるでしょう。

リサイクルショップで売却する

リサイクルショップでは、釣竿を含むさまざまな不用品の買取を行っています。釣具専門のコーナーがある総合リサイクルショップや、スポーツ・アウトドア用品に特化したリサイクルショップであれば、より専門的な査定が期待できるでしょう。 持ち込む前に、その店舗が釣竿の買取に対応しているか確認することをおすすめします。状態が良いものや有名メーカーの製品は、比較的高値で買い取ってもらえる可能性があります。

リサイクルショップで売却する主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

【メリット】

- 不要な釣竿を現金化できる可能性がある

- 他の不用品もまとめて売却できる場合がある

- その場で査定・買取してもらえることが多い

【デメリット】

- 店舗まで持ち込む手間がかかる

- 期待したほどの買取価格にならない場合がある

- 釣竿の状態や種類によっては買取を断られることもある

リサイクルショップで少しでも高く買い取ってもらうコツはありますか。

釣竿をきれいに清掃し、購入時のケースや保証書、付属品などが揃っていれば査定額が上がりやすいです。複数の店舗で見積もりを取るのも有効です。

フリマアプリやオークションで売却する

近年利用者数が増えているフリマアプリやインターネットオークションを利用して、釣竿を個人間で売買する方法も選択肢の一つです。自分で価格を設定できるため、リサイクルショップよりも高値で売れる可能性があります。ただし、出品作業や購入者とのやり取り、梱包・発送などをすべて自分で行う必要があります。商品の状態を正確に伝え、丁寧な対応を心がけることがトラブルを避けるポイントです。

フリマアプリやオークションで売却する主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

【メリット】

- 自分で販売価格を決められるため、高値で売れる可能性がある

- 希少価値の高い釣竿は、コレクターなどから高値で購入されることもある

- 自宅にいながら出品作業ができる

【デメリット】

- 写真撮影、商品説明の作成、梱包、発送など手間がかかる

- 販売手数料や送料が自己負担となる場合がある

- 購入者との間でトラブルが発生する可能性がある

フリマアプリで釣竿を送る際、送料を抑える方法はありますか。

釣竿専用の梱包材を利用したり、できるだけコンパクトに梱包したりすることで、サイズを抑え送料を節約できる場合があります。各配送サービスの料金体系を比較検討することも重要です。

不用品回収業者に依頼する

不用品回収業者に依頼すると、釣竿だけでなく他の不用品もまとめて処分することができます。自宅まで回収に来てくれるため、運び出しの手間がかからないのが大きな利点です。また、自分の都合に合わせて回収日時を指定できる場合が多く、急いで処分したい場合に便利です。ただし、他の処分方法と比較して費用が高くなる傾向があるため、事前に複数の業者から見積もりを取り、サービス内容と料金を比較検討することをおすすめします。

不用品回収業者に依頼する主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

【メリット】

- 自宅まで回収に来てくれるため、運び出す手間が省ける

- 釣竿以外の不用品も一緒に処分できる

- 自分の都合の良い日時を指定して回収を依頼できる場合が多い

【デメリット】

- 他の処分方法に比べて費用が高くなる傾向がある

- 業者によっては、基本料金や出張費などが別途かかることがある

- 悪質な業者も存在するため、慎重に選ぶ必要がある

不用品回収業者に見積もりを依頼する際、何を伝えておくとスムーズですか。

釣竿の種類や本数、長さはもちろん、他に処分したい不用品の有無、お住まいの建物の状況(エレベーターの有無など)を伝えると、より正確な見積もりが出やすくなります。

欲している人に譲る

まだ使える状態の釣竿であれば、友人や知人、釣りのサークルや地域のコミュニティ、掲示板などで欲しがっている人を探して譲るという方法もあります。この方法であれば、処分費用がかからず、相手にも喜んでもらえる可能性があります。ただし、譲る相手が遠方に住んでいる場合は、梱包や発送の手間、送料の負担が発生することもありますので、事前に確認しておきましょう。

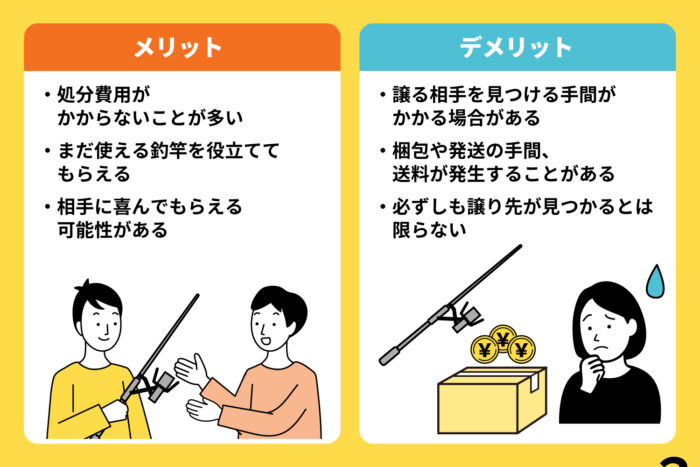

欲している人に譲る主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

【メリット】

- 処分費用がかからないことが多い

- まだ使える釣竿を役立ててもらえる

- 相手に喜んでもらえる可能性がある

【デメリット】

- 譲る相手を見つける手間がかかる場合がある

- 梱包や発送の手間、送料が発生することがある

- 必ずしも譲り先が見つかるとは限らない

釣竿の寿命・処分・買い替えのタイミング

釣竿は適切な手入れをすれば長く使える道具ですが、使用頻度や素材、保管状況によって寿命は異なります。一般的に、釣竿の寿命は5年から15年程度といわれることもありますが、あくまで目安であり、種類や使用頻度、保管状態によっても変わります。処分や買い替えを検討する具体的なタイミングとしては、以下のようなサインが見られたときが考えられます。

- 破損や折れ、グラつき

- リールシートの不具合

- 釣竿全体の著しい劣化

- 使用頻度の低下

破損や不具合、劣化などが見られるときはもちろん、長期間使用しておらず、今後も使う見込みがない場合も処分に適したタイミングです。釣竿の状態をよく確認し、修理で対応できるか、あるいは新しいものに買い替えるかを検討しましょう。

まだ使える釣竿ですが、新しいモデルに買い替えたい場合、古いものはどうするのがおすすめですか。

状態が良いのであれば、リサイクルショップやフリマアプリでの売却、あるいは釣りを始める知人に譲るのがおすすめです。思わぬ収入になったり、喜ばれたりすることがありますよ。

釣竿を処分するときの注意点

釣竿を処分する際には、スムーズかつ安全に進めるためにいくつか注意しておきたい点があります。事前に確認しておくことで、思わぬトラブルを防ぐことにもつながります。

処分前に行うべきこと

釣竿を処分する前に、まず、釣竿本体の状態をよく確認しましょう。大きな傷や破損がないか、汚れはどの程度かなどを把握しておきます。特に売却を考えている場合は、きれいに清掃しておくことで査定額が上がる可能性があります。

次に、リールやルアー、釣糸、ケースといった付属品をどうするか決めましょう。釣竿と一緒に処分するのか、別途保管しておくのか、あるいは一緒に売却するのかなどを検討します。

また、粗大ゴミとして出す場合は、自治体のルール(長さや結束方法など)を事前に確認しておくことが大切です。これらの準備を事前に行うことで、いざ処分する際に慌てずに対応できます。

釣竿を清掃する際、特に注意すべき点はありますか。

ガイドやリールシートの隙間など、細かい部分に塩分や汚れが残りやすいです。水洗い後はしっかり乾燥させないと、金属部分の錆の原因になるので注意してください。

やってはいけないこと

釣竿を処分する際には、環境への配慮や安全確保、法律遵守の観点から不法投棄は避けましょう。山や川、公園、道路脇などに許可なく釣竿を捨てることは法律で禁止されており、罰金が科される可能性があります(※)。

分解せずにそのままの状態でゴミ集積所に出したり、折れた釣竿の先端がむき出しのまま捨てたりするのも危険です。収集作業員の方が怪我をする恐れがあるため、自治体のルールに従い、必要であれば先端を保護するなどの配慮をしましょう。売却や譲渡を考えている場合に、個人情報が記載された保証書などを付けたままにしてしまうのも避けるべきです。信頼できる方法で、ルールを守って適切に処分することが大切です。

折れた釣竿を短くして、普通ゴミとして出すのは問題ないですか。

自治体のルールによりますが、多くの場合は元の長さで粗大ゴミと判断されます。短くしても材質が変わるわけではないため、適切な分別を心がけ、不明な場合は自治体に確認しましょう。

処分方法の検討ポイント

釣竿の処分方法は多岐にわたるため、どれを選べば良いか迷うかもしれません。ご自身の状況や釣竿の状態に合わせて最適な方法を選ぶために、以下のポイントを検討してみましょう。

- 釣竿の状態はどうか

- 処分にかけられる手間はどれくらいか

- 費用はどの程度許容できるか

- いつまでに処分したいか

- 釣竿以外の不用品も一緒に処分したいか

例えば、まだ使える状態の良い釣竿で、少しでもお金に換えたいと考えているなら、フリマアプリやリサイクルショップでの売却が考えられます。一方、壊れていて処分に手間をかけたくない場合は、自治体の粗大ゴミ回収や不用品回収業者の利用が適しているでしょう。これらのポイントを総合的に考慮し、ご自身にとってメリットの大きい処分方法を選択することが大切です。

処分したい釣竿がたくさんある場合、どの方法が効率的ですか。

本数が多い場合は、不用品回収業者にまとめて依頼するのが手間がかからず効率的です。状態の良いものが多ければ、出張買取サービスのあるリサイクルショップも良いでしょう。

悪質業者に注意!不用品回収事業者選びのコツ

不用品回収業者のなかには、残念ながら高額な料金を請求したり、回収したものを不適切に処理したりする悪質な業者が存在します。 「無料で回収します」と宣伝しておきながら、後から作業費や運搬費などと称して高額な費用を請求するケースや、回収した釣竿を不法投棄する事例も報告されています。 トラブルを避けるためには、慎重に業者を選ぶことが非常に重要です。

信頼できる不用品回収事業者を選ぶための主なポイントは以下のとおりです。

- 自治体の「一般廃棄物収集運搬業」の許可を得ているか

- 見積もりが明確で、追加料金が発生する場合の条件が説明されているか

- 会社の所在地、固定電話の連絡先が明記されているか

- ホームページなどで過去の実績や利用者の口コミを確認する

- 契約内容を明確に記載した契約書や領収書を発行してくれるか

これらのポイントを確認し、複数の業者から見積もりを取って比較検討することをおすすめします。特に「無料」という言葉だけを鵜呑みにせず、なぜ無料なのか、追加料金は本当にないのかをしっかりと確認しましょう。

釣竿の処分は状況に合わせて最適な方法を選びましょう

釣竿の処分には、粗大ゴミとしての回収、店舗での回収・下取り、リサイクルショップやフリマアプリでの売却、不用品回収業者への依頼、知人への譲渡など、さまざまな方法があります。それぞれの方法には費用や手間、メリット・デメリットが異なるため、釣竿の状態やご自身の状況に合わせて最適な手段を選ぶことが大切です。

処分する際には、不法投棄をしないといった基本的なルールを守りましょう。特に不用品回収業者に依頼する場合は、悪質な業者を避け、信頼できる事業者を選ぶことが重要です。この記事で紹介したポイントを参考に、後悔のないように釣竿を処分してください。

早稲田大学国際教養学部卒。その後、不用品回収や遺品整理に特化したメディア「不用品回収の窓口」の立ち上げに参画。400社を超える不用品回収業者の業務改善や集客改善に注力。同時に、環境省が主催する「使用済製品等のリユース促進事業研究会」へ定期的に参加し、不用品回収やゴミ問題解決に取り組んでいる。不用品や遺品整理に関する多様な記事の執筆・監修も担当。