毎日使っていたコーヒーメーカーが壊れたり、新しい機種に買い替えて使わなくなったりしたとき、処分方法に困ることがあります。粗大ゴミなのか、それとも他の捨て方があるのか、悩む人も多いのではないでしょうか。

コーヒーメーカーの処分方法は一つではありません。費用をかけずに手放す方法もあれば、手間をかけずに処分する方法もあります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

本記事では、代表的な6つの処分方法とそれぞれの費用相場、買い替えのタイミングや処分する際の注意点について解説します。

早稲田大学国際教養学部卒。その後、不用品回収や遺品整理に特化したメディア「不用品回収の窓口」の立ち上げに参画。400社を超える不用品回収業者の業務改善や集客改善に注力。同時に、環境省が主催する「使用済製品等のリユース促進事業研究会」へ定期的に参加し、不用品回収やゴミ問題解決に取り組んでいる。不用品や遺品整理に関する多様な記事の執筆・監修も担当。

このページの内容

コーヒーメーカーの処分にかかる費用相場

| 処分方法 | 費用相場の目安 |

|---|---|

| 自治体の回収を利用する | 0円~400円程度 |

| 店舗で回収・下取りしてもらう | 0円~1,500円程度 |

| リサイクルショップで売却する | 0円(プラスになる場合も) |

| フリマアプリやオークションで売却する | 0円(プラスになる場合も) |

| 不用品回収業者に依頼する | 5,000円~(まとめて不用品を処分する場合) |

| 欲している人に譲る | 0円 |

コーヒーメーカーの処分費用は、選択する方法によって大きく異なります。売却や譲渡のように費用がかからない、あるいは利益が得られる方法がある一方、不用品回収業者に依頼すると数千円以上の費用がかかるのが一般的です。

多くの自治体では無料で回収していますが、粗大ゴミとして扱う場合は数百円の手数料がかかることもあります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合った方法を選びましょう。

なぜ処分方法によってこんなに費用が変わってくるのでしょうか。

人件費や運搬費がかかるかどうかが、費用の大きな違いを生むポイントです。ご自身で手間をかける売却や譲渡は、その分費用を抑えることができますよ。

コーヒーメーカーの処分方法

コーヒーメーカーを処分するには、ゴミとして捨てる以外にもさまざまな方法があります。ここでは、代表的な6つの処分方法について、それぞれの特徴を解説します。

ご自身の状況に合わせて、適切な方法を見つけてください。

粗大ゴミとして回収してもらう

一辺の長さが30cmを超えるなど、一定のサイズ以上のコーヒーメーカーは、多くの自治体で粗大ゴミとして扱われます。この方法で処分する場合、事前に自治体の受付センターに申し込み、コンビニなどで有料の処理券を購入する必要があります。

その後、処理券を本体に貼り付けて指定された収集日に出すことで回収してもらえます。ただし、小型の製品は不燃ゴミに分類されることもあるため、まずはお住まいの自治体のルールを確認しましょう。

【メリット】

- 自治体による回収のため安心できる

- 比較的安い費用で処分できる

- 手続きの方法がわかりやすい

【デメリット】

- 申し込みや処理券の購入をする必要がある

- 指定の収集日まで待つ必要がある

- 自分で搬出する必要がある

私の持っているコーヒーメーカーは小さいのですが、これも粗大ゴミになりますか。

自治体によっては「不燃ゴミ」や「小型金属類」として無料で収集している場合も多いです。まずはお住まいの自治体のホームページで、ゴミの分別区分を確認してみましょう。

店舗で回収・下取りしてもらう

家電量販店などでは、有料の回収サービスや、新しい製品の購入を条件とした下取りサービスを利用できます。小型家電リサイクル法に基づき、多くの店舗が1,000円程度で回収に応じています。

もし新しいコーヒーメーカーの購入を考えているなら、下取りを利用することで古い機種をお得に処分できるかもしれません。ただし、下取りの対象となる製品やキャンペーン期間は店舗によって異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

【メリット】

- 買い替えと処分を一度に済ませられる

- 下取りなら費用を抑えられる場合がある

- 大手店舗のサービスなので安心感がある

【デメリット】

- 店舗まで自分で持ち込む必要がある

- 回収のみの場合は手数料が発生する

- 下取りの条件に合わないことがある

どのようなコーヒーメーカーだと、下取り価格がつきやすいですか。

製造から5年以内の国内有名メーカー品や、人気の海外ブランド製品は価格がつきやすい傾向にあります。箱や説明書などの付属品が揃っていると、さらに査定で有利になりますよ。

リサイクルショップで売却する

まだ問題なく使えるコーヒーメーカーは、リサイクルショップで売却できる可能性があります。特に、人気メーカーの製品や製造年が新しいモデルは、買い取ってもらえる可能性が高いでしょう。

査定に出す前には、説明書などの付属品をそろえ、きれいに掃除しておくことが大切です。店舗によっては出張買取や宅配買取にも対応しているため、持ち運びが難しい場合でも便利に利用できます。

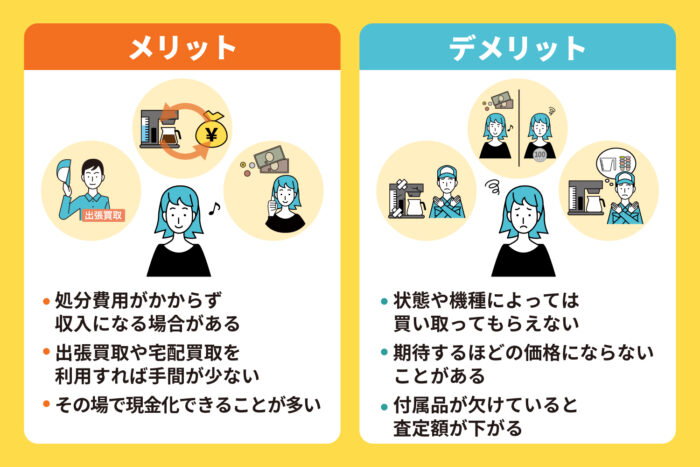

【メリット】

- 処分費用がかからず収入になる場合がある

- 出張買取や宅配買取を利用すれば手間が少ない

- その場で現金化できることが多い

【デメリット】

- 状態や機種によっては買い取ってもらえない

- 期待するほどの価格にならないことがある

- 付属品が欠けていると査定額が下がる

少しでも高く買い取ってもらうために、掃除で気をつける点はありますか。

はい、コーヒーの油分や水垢をクエン酸などで落としておくと、査定時の印象が格段に良くなります。特に注ぎ口や内部など、細かい部分をきれいにしておくのがおすすめです。

フリマアプリやネットオークションで売却する

フリマアプリやネットオークションを使い、自分でコーヒーメーカーを売却する方法もあります。リサイクルショップよりも高い価格で売れることが期待でき、特に人気ブランドの製品は買い手が見つかりやすいでしょう。

ただし、写真撮影や説明文の作成、購入者とのやり取り、梱包・発送といった一連の作業は全て自分で行う必要があります。トラブルを防ぐためにも、製品の状態や付属品の有無などを正確に記載することが大切です。

【メリット】

- 自分で価格を決められる

- リサイクルショップより高く売れる可能性がある

- 自分のペースで出品できる

【デメリット】

- 梱包や発送の手間がかかる

- 個人間のトラブルに発展する可能性がある

- すぐに売れるとは限らない

自分で梱包するのが難しそうです。何か良い方法はありますか。

購入時の箱がない場合は、本体を緩衝材でしっかり包み、一回り大きい段ボールに入れましょう。隙間に丸めた新聞紙などを詰め、中で動かないように固定するのがコツです。

不用品回収業者に依頼する

不用品回収業者に依頼すると、連絡するだけで自宅まで回収に来てもらえます。コーヒーメーカーの他にも処分したい家具や家電がある場合に、まとめて引き取ってもらえるのが大きな特徴です。

希望の日時を指定できる業者が多く、自分のスケジュールに合わせて処分を進められます。ただし、その利便性の高さから他の方法に比べて費用は割高になる傾向があるため、利用する際は事前に見積もりを取りましょう。

【メリット】

- 自宅まで回収に来てくれるので運ぶ手間がない

- 自分の都合の良い日時を指定できる

- 他の不用品も一緒に処分できる

【デメリット】

- 処分費用が他の方法より高くなる

- 悪質な業者もいるため見極めが必要

- 単品だけの依頼だと割高になることがある

コーヒーメーカー1点だけだと、業者に頼むのは少し割高な気がします。

確かに単品での依頼は割高になることがありますが、多くの業者は他の不用品とまとめて回収するプランを用意しています。大掃除や引っ越しの際に、他の家具や家電と一緒に依頼すれば、一点あたりの費用をかなり抑えられますよ。

欲している人に譲る

まだ十分に使えるコーヒーメーカーは、友人や知人、親族などに譲るのも一つの選択肢です。身近に引き取り手が見つからない場合でも、地域の情報サイトを活用して探すことができます。

この方法なら処分費用がかからない上、まだ使える製品を捨てずに、必要としている人に活用してもらえます。譲る前には、相手に気持ちよく使ってもらえるよう、きれいに掃除しておくことをおすすめします。

【メリット】

- 費用をかけずに処分できる

- 相手に喜んでもらえる可能性がある

- 面倒な手続きが不要

【デメリット】

- 譲る相手を自分で探す必要がある

- 引き渡しの日時や場所の調整が必要

- 相手とのトラブルに注意する必要がある

トラブルにならないよう、人に譲る前に確認しておくべきことはありますか。

はい、正常に動作するかはもちろん、全ての部品が揃っているかを事前に確認し、相手に正直に伝えることが大切です。消耗品の状態なども伝えておくと、より親切でしょう。

コーヒーメーカーの寿命・処分・買い替えのタイミング

コーヒーメーカーの寿命は、使用頻度や手入れの状況にもよりますが、一般的に約5年が目安とされています。これは、多くのメーカーが修理用部品を保管する期間が製造中止から5年程度であることも理由の一つです。

以下のようなサインが見られたら、寿命が近づいている可能性があるため、処分や買い替えを検討するタイミングかもしれません。

- 淹れたコーヒーが以前よりぬるい

- 「カラカラ」といった異音がする

- 抽出されるコーヒーの量が少なくなった

- 本体や部品にひび割れや破損がある

これらの症状は、内部のヒーターやポンプ、部品などが劣化していることが原因と考えられます。おいしいコーヒーを楽しむためにも、不具合を感じた場合は、そのまま使い続けずに処分や買い替えを検討しましょう。

修理するか買い替えるか、迷ったときの判断基準はありますか。

メーカーの保証期間が過ぎていて、修理費用が新品購入額の半分を超えるようなら、買い替えを検討するのが一つの目安です。最新機種は省エネ性能も向上しているため、長期的に見るとお得な場合もあります。

コーヒーメーカーを処分するときの注意点

コーヒーメーカーを処分する際には、いくつか注意すべき点があります。安全に、そしてスムーズに手続きを進めるために、これから解説するポイントを事前に確認しておきましょう。

処分前に行うべきこと

コーヒーメーカーを処分する前には、いくつかの準備が必要です。まず、タンク内に残っている水や、フィルター部分のコーヒー粉、使用済みのカプセルなどを全て取り除き、空の状態にしましょう。

次に、売却や譲渡を考えている場合はもちろん、ゴミとして処分する場合でも、次に扱う人のために簡単な清掃をしておくと親切です。また、自治体によってはガラス製のポット(サーバー)やプラスチック部品などを分別して捨てる必要があるため、お住まいの地域のルールを事前に確認しておくことも大切です。

水洗いできない本体部分は、どのように掃除すれば良いでしょうか。

固く絞った布で水拭きした後、乾いた布でから拭きするのが基本です。細かな部分は、使い古しの歯ブラシや綿棒を使うと、ホコリやコーヒーの粉をきれいに取り除けます。

やってはいけないこと

コーヒーメーカーを処分する際に、やってはいけないのが不法投棄です。公園や道路脇などに許可なく捨てる行為は法律で禁止されており、罰金の対象となります。

また、自分で分解して家庭ゴミとして捨てることも避けましょう。内部の部品でけがをする危険がある上、分解しても結局は自治体のルールに沿った分別が必要になるため、かえって手間が増える可能性があります。

また、許可を持たない業者に回収を依頼することも避けましょう。高額請求や不法投棄などのトラブルにつながる可能性があります。

処分方法の検討ポイント

どの処分方法を選ぶか迷ったときは、ご自身の状況や優先したいことを整理することが大切です。処分方法を検討する上での主なポイントを以下にまとめました。

これらの基準で比較・検討することで、ご自身に合った方法が見つけやすくなります。

- 処分の手間やかけられる時間

- 処分に費用をかけたくないか

- コーヒーメーカーがまだ使える状態か

- 他に処分したい不用品があるか

例えば、手間や時間をかけずに処分したいなら不用品回収業者が選択肢となり、費用を抑えたいなら自治体の回収や譲渡が向いています。

まだ使える製品で少しでも収入を得たい場合は、フリマアプリやリサイクルショップでの売却を検討すると良いでしょう。これらのポイントを総合的に考え、ご自身の状況に合った方法を選んでください。

悪質業者に注意!不用品回収事業者選びのコツ

不用品回収業者の中には、残念ながら悪質な業者も存在します。無料のはずが後から高額な料金を請求されたり、回収品を不法投棄されたりするなどのトラブルに巻き込まれる危険性があります。

安心して依頼できる業者を見極めるために、以下のポイントを確認しましょう。

- 会社の所在地や連絡先がホームページに明記されている

- 自治体から「一般廃棄物収集運搬業許可」を得ている

- 見積もりの内訳が明確で分かりやすい

- 作業前に料金やキャンセル規定の説明がある

信頼できる業者を選ぶには、まず会社の身元が確かであるかを確認することが基本です。その上で、複数の業者から見積もりを取り、料金やサービス内容を比較・検討しましょう。

業者さんが「一般廃棄物収集運搬業許可」を持っているか、どうすれば確認できますか。

信頼できる業者は、自社のウェブサイトに許可番号を明記していることがほとんどです。もし記載がなければ電話で直接確認し、明確な回答が得られない場合は依頼を避けるのが賢明です。

まとめ

コーヒーメーカーの処分には、自治体での回収や不用品回収業者の利用、店舗での下取り、売却、譲渡などさまざまな選択肢があります。費用をかけずに処分したいのか、手間をかけずに手放したいのかなど、ご自身の状況に合わせて適した方法を選ぶことが大切です。

本記事で紹介した6つの方法の費用やメリット・デメリット、処分時の注意点を参考に、ご自身に合った方法でコーヒーメーカーを処分しましょう。

早稲田大学国際教養学部卒。その後、不用品回収や遺品整理に特化したメディア「不用品回収の窓口」の立ち上げに参画。400社を超える不用品回収業者の業務改善や集客改善に注力。同時に、環境省が主催する「使用済製品等のリユース促進事業研究会」へ定期的に参加し、不用品回収やゴミ問題解決に取り組んでいる。不用品や遺品整理に関する多様な記事の執筆・監修も担当。