使わなくなったデスクの処分に困ることはありませんか。どのような処分方法があり、費用はどのくらいかかるのか、また注意すべき点は何か、分からないことも多いのではないでしょうか。適切な方法で処分しないと、余計な費用がかかったり、思わぬトラブルにつながったりすることもあります。

デスクの処分は、いくつかの選択肢があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。本記事では、デスクの具体的な処分方法とそれぞれの費用相場、処分する際の注意点や悪質な業者の見分け方について、分かりやすく解説します。

早稲田大学国際教養学部卒。その後、不用品回収や遺品整理に特化したメディア「不用品回収の窓口」の立ち上げに参画。400社を超える不用品回収業者の業務改善や集客改善に注力。同時に、環境省が主催する「使用済製品等のリユース促進事業研究会」へ定期的に参加し、不用品回収やゴミ問題解決に取り組んでいる。不用品や遺品整理に関する多様な記事の執筆・監修も担当。

このページの内容

デスクの処分にかかる費用相場

デスクの主な処分方法ごとの一般的な費用相場を以下の表にまとめました。

| 処分方法 | 費用相場 |

|---|---|

| 粗大ゴミとして回収してもらう | 数百円~3,000円程度 |

| 店舗で回収・下取りしてもらう | 無料~数千円程度(下取りの場合は相殺・プラスも) |

| リサイクルショップで売却する | 買取価格による(運搬費自己負担の場合あり) |

| フリマアプリやオークションで売却する | 販売価格による(手数料・送料別途) |

| 不用品回収業者に依頼する | 3,000円~数万円程度 |

| 欲している人に譲る | 原則無料(運搬費がかかる場合あり) |

これらの費用はあくまで目安であり、デスクのサイズや素材、お住まいの自治体の規定、依頼する店舗や業者の料金設定によって変動します。特に不用品回収業者に依頼する場合は、複数の業者から見積もりを取り、料金体系をしっかり確認することが大切です。

表で見ると費用に幅がありますが、特に不用品回収業者の費用が高めなのはなぜでしょうか。

はい、不用品回収業者はデスクの搬出作業費や運搬費、人件費などが含まれるため、他の方法より費用がかかる傾向にあります。その分、手間をかけずに処分できるのがメリットです。

デスクの処分方法

デスクを処分するには、いくつかの方法があります。ご自身の状況やデスクの状態に合わせて、適切な方法を選びましょう。

粗大ゴミとして回収してもらう

お住まいの自治体に粗大ゴミとしてデスクを回収してもらうのは、一般的な処分方法の一つです。まず、自治体のWebサイトや電話で申し込み手続きを行います。その後、指定された料金分の粗大ゴミ処理券を購入し、デスクに貼り付け、収集日の朝に指定された場所へ自分で運び出すのが基本的な流れです。

【メリット】

- 他の方法と比較して費用を抑えられる場合が多い

- 自治体が回収するため安心感がある

【デメリット】

- 指定場所までの搬出は自分で行う必要がある

- 収集日時が指定されるため即日処分は難しい

- 申し込みから収集まで時間がかかることがある

なお、事業活動で使用したデスクや、自治体の規定を超えるサイズ・素材のデスクは粗大ゴミとして回収できない場合があります。

粗大ゴミの申し込みって、インターネットでもできるものなのでしょうか。

多くの自治体でインターネット申し込みに対応していますよ。24時間受け付けている場合が多く便利ですが、処理券の購入方法は事前に確認しておきましょう。

店舗で回収・下取りしてもらう

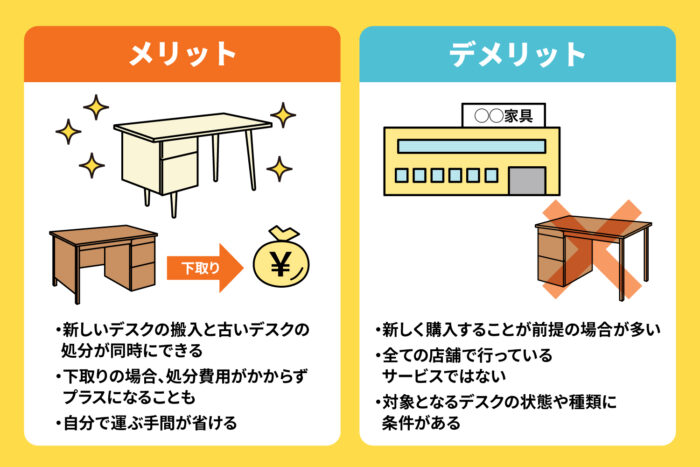

新しいデスクの購入をする場合、購入先の店舗が古いデスクの回収や下取りサービスを提供していることがあります。主に家具販売店や一部の家電量販店などで実施されており、新品のデスクを購入する際に、有料または無料で古いデスクを引き取ってもらえたり、状態が良ければ下取り価格が付いたりする場合があります。

【メリット】

- 新しいデスクの搬入と同時に古いデスクを処分できる

- 下取りの場合、処分費用がかからず、むしろプラスになることもある

- 自分で運搬する手間が省ける場合がある

【デメリット】

- 新しいデスクの購入が前提となることが多い

- 全ての店舗で実施しているサービスではない

- 下取りの対象となるデスクの状態や種類に条件がある

下取りだとお得な気がしますが、どのようなデスクでも下取りしてもらえるわけではないのですね。

そうですね、一般的に製造から年数が経っていないものや、人気ブランド、状態が良いデスクが下取りの対象になりやすいです。事前に店舗へ確認することをおすすめします。

リサイクルショップで売却する

まだ使用できる状態のデスクであれば、リサイクルショップに売却できる可能性があります。買取価格は、デスクのブランド、デザイン、状態、素材、そしてショップの在庫状況などによって変動します。必ずしも高値で売れるとは限りませんが、処分費用がかからず、むしろ収入になる場合もあります。

【メリット】

- 処分費用がかからず、現金収入になる可能性がある

- まだ使えるデスクを再利用してもらえる

- 出張買取を利用すれば運搬の手間を省ける場合がある

【デメリット】

- デスクの状態や種類によっては買い取ってもらえないことがある

- 買取価格が低い場合がある

- 自分で店舗へ持ち込む場合は運搬の手間がかかる

複数のリサイクルショップで見積もりを取ったり、事前に電話やオンラインで査定を依頼したりして、条件の良いショップを選ぶと良いでしょう。

リサイクルショップに持ち込む前に、少しでも高く買い取ってもらうコツはありますか。

はい、デスクをきれいに掃除しておくこと、付属品(鍵や説明書など)をそろえておくことが基本です。また、複数の店舗で見積もりを取るのも良いでしょう。

フリマアプリやオークションで売却する

フリマアプリやインターネットオークションを利用して、デスクを個人間で売買することも可能です。リサイクルショップよりも高値で売れる可能性がありますが、手間と時間がかかることを理解しておきましょう。特に大型のデスクは送料が高額になる場合があるため、事前に確認が必要です。

【メリット】

- 自分で価格を設定できる

- リサイクルショップでは値が付かないようなものでも売れることがある

- 希少なデスクや人気ブランドのものは高値で取引されることも

【デメリット】

- 出品から発送まで全て自分で行うため手間と時間がかかる

- 購入者とのコミュニケーションや梱包・発送作業が必要

- 売れるまでに時間がかかったり、売れない可能性もある

利用するサービスによっては、大型家具専用の配送サービスが用意されている場合もあるため、確認してみると良いでしょう。

フリマアプリでデスクを送る場合、梱包はどうすれば良いか悩んでしまいます。

デスクの角や壊れやすい部分は、エアキャップや段ボールでしっかり保護することが大切です。分解できるものは分解し、部品が紛失しないようにまとめておきましょう。

不用品回収業者に依頼する

不用品回収業者に依頼すると、デスクの運び出しから処分までを一括して任せられます。電話やWebサイトから見積もりを依頼し、料金やサービス内容に納得できれば契約、指定日時に業者が回収に来てくれるのが一般的な流れです。他の不用品もまとめて処分したい場合や、自分でデスクを運び出すのが困難な場合に便利です。費用は高くなる傾向があります。

【メリット】

- デスクの分別や搬出の手間がかからない

- 自分の都合の良い日時を指定できる場合が多い

- デスク以外の不用品もまとめて処分してもらえることがある

【デメリット】

- 費用が高額になる傾向がある

- 悪質な業者に依頼するとトラブルに巻き込まれる可能性がある

依頼する際は、複数の業者から見積もりを取り、許可を得ている正規の業者かを確認することが重要です。

不用品回収業者に見積もりを依頼するとき、何を伝えておくとスムーズでしょうか。

デスクの種類、サイズ、素材、設置場所(階数やエレベーターの有無など)、他に処分したいものがあればその情報も伝えると、より正確な見積もりが出やすいですよ。

欲している人に譲る

まだ使える状態のデスクであれば、欲しがっている人に無償または安価で譲る方法もあります。この方法であれば、処分費用がかかりにくいです。譲る相手が見つかったら、引き渡し方法や日時、運搬手段などを双方で話し合って決めましょう。

【メリット】

- 処分費用がかからない、または安価に済む

- まだ使えるデスクを有効活用してもらえる

- 相手に喜んでもらえることが多い

【デメリット】

- 譲渡相手を自分で探す必要がある

- 運搬手段や費用負担について事前に取り決めが必要

- 個人間のやり取りのため、トラブルになる可能性も

譲る際には、デスクの状態(傷や汚れなど)を正直に伝え、お互いが納得した上で引き渡すことが大切です。

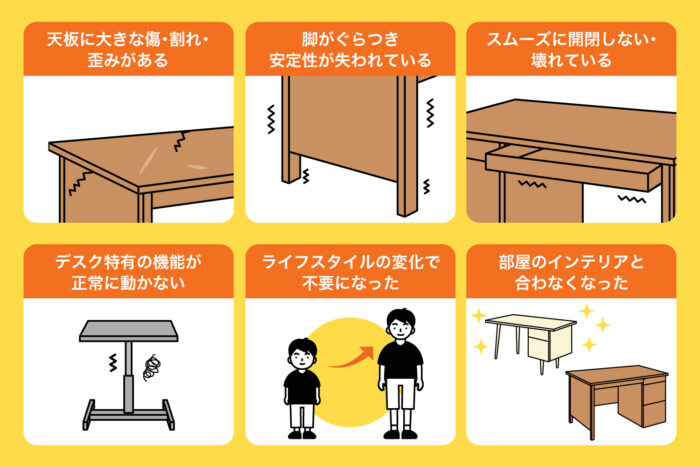

デスクの寿命・処分・買い替えのタイミング

デスクの寿命は、素材や使用状況、メンテナンスの頻度によって大きく変わりますが、一般的には8年から10年以上使えるものが多いとされています。しかし、以下のようなサインが見られたら、処分や買い替えを検討するタイミングかもしれません。

- 天板に大きな傷や割れ、歪みが生じている

- 脚がグラグラする、安定性が失われている

- 引き出しや収納部分がスムーズに開閉しない、破損している

- 昇降機能など、デスク特有の機能が正常に作動しない

- ライフスタイルの変化(引っ越し、子どもの成長など)で不要になった

- デザインが古く感じたり、部屋のインテリアと合わなくなったりした

快適で安全な作業環境を維持するためにも、デスクの状態を定期的に確認し、適切なタイミングで処分や買い替えを検討しましょう。

デスクのガタつきが気になりますが、まだ使えるような気もして処分を迷っています。

見た目だけでなく、安全面も考慮することが重要です。ガタつきが大きいと作業中にデスクが倒れる危険性もありますので、早めの判断をおすすめします。

デスクを処分するときの注意点

デスクをスムーズに処分するためには、いくつか注意すべき点があります。事前に確認しておきましょう。

処分前に行うべきこと

デスクを処分する前には、デスクの引き出しや収納スペースに私物や重要な書類が残っていないかを確認することが大切です。思わぬものが見つかることもあるため、隅々までチェックしましょう。

次に、搬出経路の確認も大切です。玄関や廊下、階段の幅を測り、デスクが問題なく運び出せるかを確認します。必要であれば、壁や床を傷付けないように養生を行いましょう。

また、デスクの種類によっては、解体できるものであれば事前に解体しておくと、搬出しやすくなったり、粗大ゴミとして出す際のサイズ規定に対応できたりする場合があります。売却や譲渡を考えている場合は、鍵や付属品などもそろえておくと良いでしょう。

デスクの解体は、どのような点に注意すれば良いでしょうか。

無理に力を加えず、説明書があればそれに従いましょう。ネジや部品が多いため、紛失しないようにまとめておくと、再組立てや処分時の分別が楽になります。

やってはいけないこと

デスクを処分する際には、法令を遵守し、不法投棄をしてはいけません。山林や公園、私有地などに許可なくデスクを捨てることは法律で禁止されており、罰金や懲役刑が科される可能性があります。

無許可の不用品回収業者への依頼も避けましょう。無料回収を謳い文句に高額請求をしたり、回収物を不法投棄したりする悪質なケースがあり、トラブルにつながる可能性があります。

さらに、デスクの引き出しや天板の裏などに、個人情報や機密情報が記載された書類が残ったまま処分しないように注意が必要です。情報漏えいのリスクがあります。

近所の空き地に粗大ゴミが置かれているのを見かけますが、あれも不法投棄になるのですね。

はい、私有地であっても許可なく物を置けば不法投棄とみなされる可能性があります。正規の方法で処分しましょう。

処分方法の検討ポイント

デスクの処分方法を選ぶ際にはご自身の状況に合わせて、適切な方法を見つけましょう。

- 費用をどれだけ抑えたいか

- 手間や時間をどれだけかけられるか

- デスクの状態(まだ使えるか、壊れているか)

- いつまでに処分したいか

例えば、費用を最優先に考えるなら、自治体の粗大ゴミ回収や知人に譲る方法が適しています。手間をかけずにすぐに処分したい場合は不用品回収業者が便利ですが、費用は高くなる傾向があります。まだ使えるデスクであれば、リサイクルショップやフリマアプリで売却することで、処分費用がかからず収入になる可能性も考慮に入れましょう。これらのポイントを比較検討し、優先順位を付けることが重要です。

悪質業者に注意!不用品回収事業者選びのコツ

不用品回収業者の中には、残念ながら悪質な手口を使う業者も存在します。トラブルを避けるためには、信頼できる業者を慎重に選ぶことが不可欠です。

業者選びで確認したいポイントは以下の通りです。

- 自治体の許可(一般廃棄物収集運搬業許可など)を得ているか

- 見積もりが明確で、追加料金の有無や条件が記載されているか

- 会社の所在地や連絡先がはっきりしているか

- 口コミや評判が悪くないか

- 契約内容を書面で交付してくれるか

特に「無料で何でも回収します」といった甘い言葉には注意が必要です。複数の業者から見積もりを取り、サービス内容や料金を比較検討することが、悪質な業者を避けるためのコツです。

見積もりが無料でも、後から高額請求されないか心配です。

見積もり時に、追加料金が発生するケースを具体的に確認し、書面で契約内容を残してもらうことが大切です。曖昧な回答をする業者は注意が必要でしょう。

まとめ

デスクの処分には、粗大ゴミとしての回収、店舗での下取り、リサイクルショップやフリマアプリでの売却、不用品回収業者への依頼、知人への譲渡など、さまざまな方法があります。それぞれの方法には費用や手間、メリット・デメリットが異なります。

ご自身のデスクの状態や、処分にかけられる時間や予算、重視するポイントなどを考慮し、適切な処分方法を選びましょう。処分前には中身を確認し、不法投棄や悪質な業者には十分注意しましょう。

早稲田大学国際教養学部卒。その後、不用品回収や遺品整理に特化したメディア「不用品回収の窓口」の立ち上げに参画。400社を超える不用品回収業者の業務改善や集客改善に注力。同時に、環境省が主催する「使用済製品等のリユース促進事業研究会」へ定期的に参加し、不用品回収やゴミ問題解決に取り組んでいる。不用品や遺品整理に関する多様な記事の執筆・監修も担当。